Un caso de modestia patológica

Henry Cavendish (1731-1810), uno de los investigadores más sobresalientes de la física y la química, era de un comportamiento bien peculiar, incluso para un científico.

Hijo de Lord Charles Cavendish y nieto del duque de Devonshire, su madre Lady Anne Grey era hija del duque de Kent. A pesar de tan refinados antecedentes aristocráticos y de heredar una verdadera fortuna, apenas si gastaba un penique y su mayor costumbre era vivir recluido desde temprana edad.

Fue educado en la academia del reverendo Newcome y luego pasó por Peterhouse, Cambridge pero no llegó a graduarse: temblaba con la sola idea de enfrentarse a los exámenes orales y ello a pesar de disponer de una mentalidad erudita y brillante. No soportaba hablar con nadie; en caso de emergencia dirigía unas palabras a alguien pero nunca a más de una persona a la vez. Siempre permanecía en silencio.

Probablemente Cavendish pronunciara menos palabras en sus casi 80 años de vida que un monje trapense.

Necesariamente debía dar órdenes a sus sirvientes pero lo hacía mediante notas escritas. Cada día pedía la comida depositando una nota en la mesa del vestíbulo. Cualquier sirvienta que se dejara ver era despedida en el acto. Su voz, aunque raramente escuchada, sonaba seca y aguda y le incomodaba sobremanera que le mirasen. A veces, sin embargo, se acercaba quedamente para escuchar lo que decían otros si pensaba que el asunto merecía la pena.

Mostraba indiferente frialdad a todo lo que no fueran cuestiones científicas. Nunca hizo alusiones a la política o a la religión y solía rechazar cualquier muestra de simpatía humana. Sentía terror a las mujeres.

Cavendish poseía una gran biblioteca y permitía su utilización por parte de científicos conocidos, sin embargo estaba situada a 7 kilómetros de su casa y nunca iba si sabía que alguien estaba allí. A pesar de ser los libros suyos, cuando sacaba alguno rellenaba escrupulosamente una ficha.

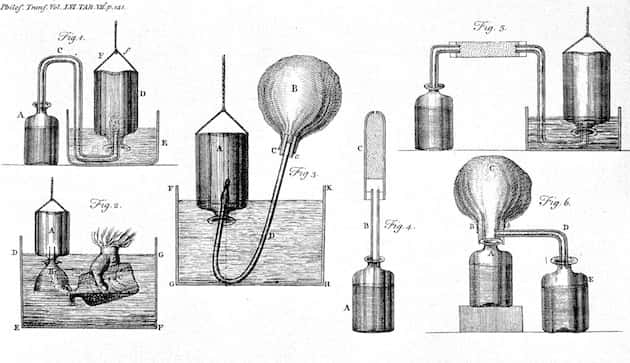

Le atrajeron múltiples disciplinas científicas y en todas descolló. En 1765 sus experimentos sobre el calor avanzaron tanto que, de haberse divulgado, hubieran impulsado extraordinariamente el progreso de la ciencia. Poco después investigó con la electricidad y sus descubrimientos anticiparon buena parte de lo que después encontrarían hombres como Faraday. Nada de esto se sabía hasta que James Clerk Maxwell (el físico más grande de su época) leyó cien años después los cuadernos de Cavendish y ordenó su publicación inmediata.

También descubrió Cavendish un gas nuevo muy ligero e inflamable y estudió detalladamente sus propiedades. Afortunadamente, esta vez lo comunicó a la Royal Society. Veinte años después el químico francés Lavoisier dio nombre al nuevo gas: hidrógeno.

Cavendish también demostró que, contrariamente a lo que se venía sosteniendo desde la antigüedad, el agua no era un elemento sino que estaba compuesta al menos de dos sustancias. Con ello las implicaciones para la química eran enormes, pero fue Lavoisier el que se llevó todo el mérito.

Otro logro sensacional de Cavendish fue pesar la Tierra. A partir de las enseñanzas de Newton y a través de un elaborado e ingenioso experimento propio concluyó que la masa de la Tierra era igual a 6.600.000.000.000.000.000.000 toneladas y su densidad 5,5 veces mayor que la del agua, así que debía existir materia pesada en el interior. Más tarde se revelaría que se trataba de hierro.

¿Se puede progresar tanto en el conocimiento viviendo tan retraído y al margen de los desarrollos científicos contemporáneos? Nuestro hombre es la respuesta.

Cavendish murió en 1810, habiendo ordenado a un lacayo que se mantuviera alejado hasta la noche. Estuvo agonizando todo el día y su sirviente lo encontró en tan lastimoso estado que avisó rápidamente al médico. Cavendish le dijo al doctor: «Cualquier prolongación de la vida solamente prolonga sus miserias» y acto seguido falleció.

Dejó su fortuna intacta, más de 1.000.000 de libras, a su primo Lord George Cavendish, quien debió de pegarse no pocos homenajes a la salud del difunto.

—–Pobre gatito, ha ha ha ha